野球において注目度はさほど高くはない走塁。

しかしその走塁が試合の勝敗を分けることもあります。

プロはもちろん、甲子園の常連校は打撃力や投手力だけでなく、走塁技術も高いチームが多いです。

相手の少しの隙をついて次の塁を奪う。

それは得点と勝利のチャンスを高めることにつながります。

そこで今回は、

・PL学園

・ヤクルトスワローズ

・野球日本代表

で中心選手として長く活躍した宮本慎也氏が走塁についてYou Tubeで解説した動画をまとめてみました。

プロが教える走塁のポイント!コツとテクニックをおさえて練習しよう〜宮本慎也氏の動画より〜①

始めの動画は、1塁ランナーの走塁について以下の内容になっています。

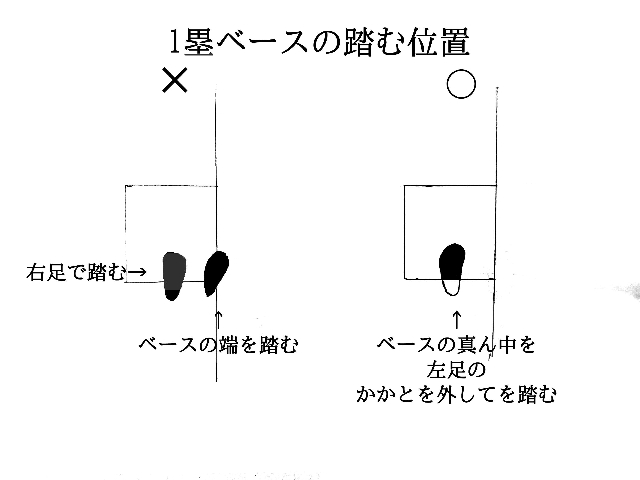

1塁ベースを踏む位置(0:30〜)

よく見かけるのは、ベースの手前の右端を踏み、ファールゾーンへ駆け抜けるやり方です。

しかし、本来まっすぐ走り抜けた方がロスが少なくスピードが落ちません。

そうするためにはできるだけベースの真ん中の手前を踏むようにします。

1塁ベースを踏む足と位置

踏む足は右足で踏むとファーストを守る選手に左足が引っかかる可能性があります

そのためできるだけ左足でベースの真ん中の手前を踏む

ただし、走りながら足が合わない場合は無理に左足で踏む必要はありません。

また、固定ベースの場合は踏んだ際に足が滑りやすいものがあります。

ベースの端を踏むと足が滑ってしまい捻挫などの怪我の危険性が生じます。

小学生は移動ベースのためあまり問題になりませんが、怪我の予防のためにも真ん中を踏むようにしましょう。

踏み方は、足全部を乗せてしまうと滑っていまう可能性があります。

かかとは外す程度でベースを踏むとよいでしょう。

1塁ベースの駆け抜け方(1:35〜)

駆け抜けたあと、振り返って送球されたボールの行方をチェックする選手が多く見受けられます。

しかしそれでは悪送球の際に2塁へ向かうスタートが遅れます。

そこで、駆け抜けたらまず右側をみます。

そこでボールがみえたらファーストが大きくボールを後逸しているということになります。

カバーリングがいないことを確認したらそのまま2塁へスタートします。

もし右側をみてボールが無かったら、ファーストがボールを捕球し損ねていてもファースト近辺にボールはあることになります。

そのためそのまま駆け抜けるとよいでしょう。

1塁ベースを駆け抜けたあと

勘違いとして多いものとして、2塁へ向かう意思をみせてもファールゾーンにとどまればタッチされても問題ないという認識です。

ファールゾーンでも2塁へ向かう意思をみせるとその時点でベースから離れた位置でタッチされるとアウトになります。

フェアゾーンに駆け抜けたとしても2塁に走る意思をみせなければ、タッチされてもアウトになりません。

しかし基本的にはまぎらわしいことはせずに、

・ファールゾーンに駆け抜ける

・ファールゾーンでも少しでも2塁へ走る意思をみせたら素早く帰塁する

・2塁へ走る意思がなければ堂々と戻る

ことが大切です。

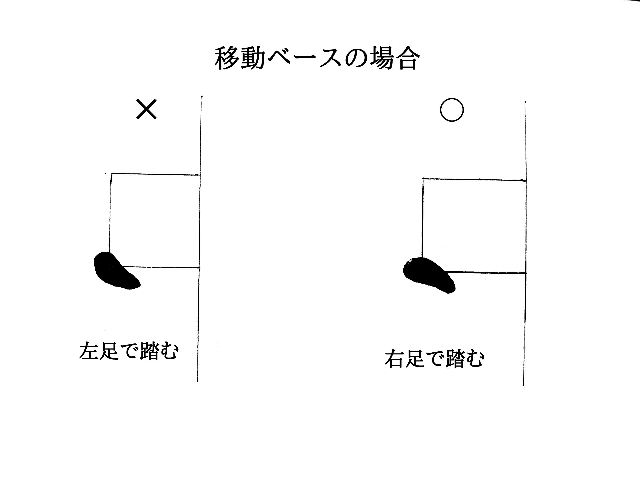

オーバーランの仕方(3:30〜)

昔はオーバーランは、左足でベースの手前の左端を踏むように指導されていました。

移動ベースの場合

しかしそうすると移動ベースの場合は、踏んだ瞬間にベースが動き、バランスを崩すことがあります。

そのため右足でベースの左端を踏むようにします。

そうすることでバランスの崩れを防ぎ、スピードを落とさずにオーバーランをすることができます。

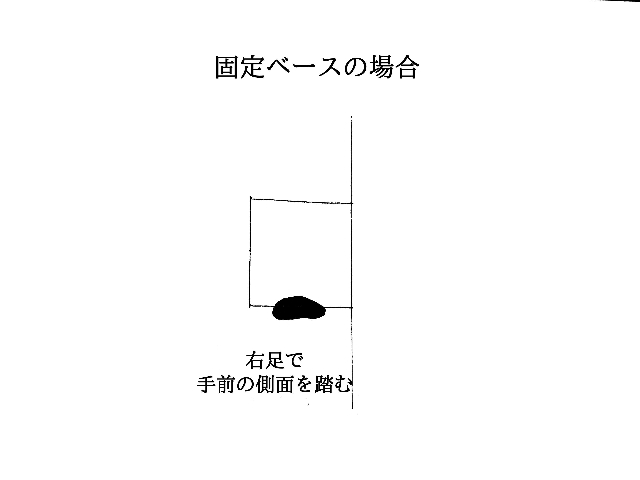

固定ベースの場合

固定ベースの場合は、ベースの手前の側面を右足で踏みます。

右足で踏むために体を内側に傾け、左足はできるだけ内側に運ぶことで、左足でベースの左端を踏むよりも2塁到達までのタイムが短縮できます。

2塁を蹴って3塁に向かうケースや、3塁を蹴って本塁に向かうケースも同様に行うことでタイムを短縮することができます。

右足が合わなかった場合は無理に右足を合わせる必要はなく、左足でもよいでしょう。

宮本氏がヤクルトのコーチをしていたときに、右足で側面を踏むのと、左足でベースの端を踏むのを実際にタイムを測定し比べると右足の方が短縮できたとのことです。

リードの取り方(6:20〜)

リードの距離

リードの距離は、一般的に身長の何倍など言われることもあります。

しかし、宮本氏によると自分自身が精一杯とれる範囲とのことです。

・ピッチャーも牽制が速い、遅い

・グラウンドの状況

などによってリードの距離は変える必要があります。

自分の最大限取れるリードの範囲を覚えておくことが重要です。

実際にリードを取ってアウトにならないと、これぐらいだったらセーフになる・アウトになるは分かりません。

そのため選手は勇気を出してリードを取り、指導者もリードの幅を覚える段階の子どもにはアウトになっても叱らないようにして欲しいと述べています。

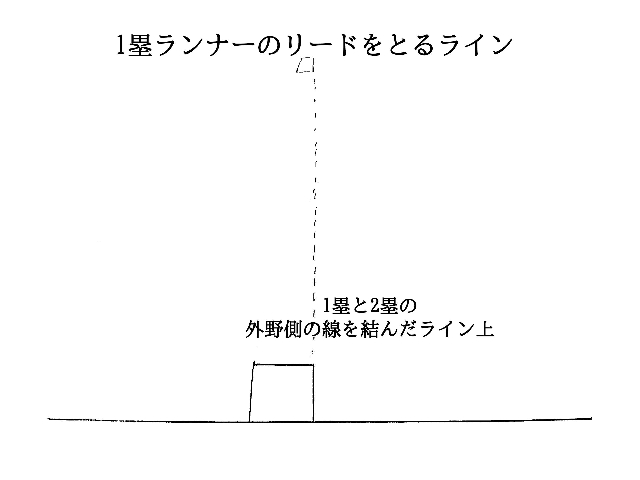

リードの出方

リードに出るときは、左足を右足の前に出すと急な牽制に対して素早く帰塁することができません。

そのため左足は右足の後ろに運び、急な牽制にも対応できるようにします。

ある程度リードしてからも、両足がくっつかないようにしながら右足、左足交互に少しずつリードを取ります。

リードを取るラインは、ランナーからみて1塁ベースの左側の線上に合わせます。

左足を右足の後ろに運んでいくとラインより後方に行きがちです。

そうならないためには、ライン上に移動するための足の運び方を自分で覚えるか、始めの右足の一歩を前に出すように意識すると最終的にライン上にリードを取ることができます。

リードを取ってから

リードを取ってからの左右の足のどちらに体重をかけかや、手の位置については人それぞれです。

手の位置に関しては、プロ野球選手は手は挙げるよりも下げていることが多いとのことです。

またスタートの仕方も人それぞれですが、始めの動作としては右足を引くというのが主流とのことです。

帰塁の仕方

牽制球で1塁にヘッドスライディングで帰塁する際は、地面に体を滑らせながら帰塁する選手が多くみられます。

しかしそれでは地面との摩擦が生じスピードが落ちます。

ランナーからみて1塁ベースの左端に直接右手が届くよう、地面に平行に飛ぶようにします。

牽制による帰塁を確実にすることで、盗塁などスタートをよくすることができます。

盗塁王に輝いたこともある元阪神の赤星氏は、あらかじめリードを小さめにすることで帰塁の不安を減らしスタートをよくする戦略をとっていたとのことです。

リードを取るタイミング

リードを取るタイミングは、投手がセットポジションに入ってからリードを取り出す選手もいます。

しかし、リードは早めに完了するべきと述べています。

投手が動きに合わせてリードし出しては、主導権を投手に与えることになります。

野球における攻撃の戦略としてはいかに投手に気持ちよく投球させないか、リズムを崩すことができるかが重要なポイントとなります。

そういう意味では、投手がセットポジションに入る前にリードを取り、盗塁への警戒をさせるたり、ランナーへ意識を向けさせることが、攻撃側に主導権を持たせ得点のチャンスを高めることになります。

また、早めにリードを取ることで牽制の際に素早く帰塁するなどの準備をすることができます。

盗塁の仕方(12:20〜)

盗塁のサインが出ていてもバッターが打つ可能性はあります。

フライやライナーの打球であったら、盗塁をやめて帰塁しないとダブルプレーになる可能性があります。

そのため必ず、走って数歩でバッターのスイングを確認します。

これはヒットエンドランでも同様です。

現在はこの行為をフラッシュと言います。

元西武で盗塁王を獲得した片岡氏は、スピードを落とさないためにあえてフラッシュをせずに走りながら前方に守っているショートやセカンド、センターやレフトをみながら判断していたそうです。

ただしこれは高度な技術となります。

盗塁の場合はバッターのスイングのタイミングで目で確認するのが基本となります。

どこをみて盗塁のスタートを切るか

盗塁のスタートを切る際に、投手のどこをみるのかについては、宮本氏は投手の全体像をみると述べています。

その上で、腕が始めに動くクセがある場合は腕だけをみるし、足が始めに動くクセがわかった場合は足だけをみるとのことです。

選手によってボヤッと「全体像をみる」人と、「一点に焦点をあわせる」人と分かれるそうです。

プロが教える走塁のポイント!コツとテクニックをおさえて練習しよう〜宮本慎也氏の動画より〜②

次の動画は2塁ランナーと3塁ランナーについて以下の内容となっています。

・リードの仕方

・セカンドランナーのセオリー

・走塁時の姿勢

・2塁到達までの走塁

・三盗のコツ

・リードの仕方

・ギャンブルスタート時の対応

・タッチアップの仕方

2塁ランナーのリードの仕方(0:30〜)

リードの出方は1塁ランナーの出方と同じです。

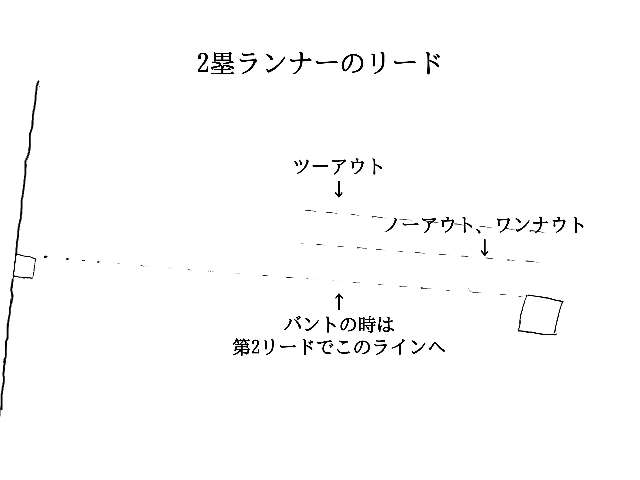

一般的に、リードを取るラインはノーアウト、ワンナウト、ツーアウトと段階的に一歩ずつ後方へ下げていきます。

宮本氏はノーアウトのラインはワンナウトと同じでよいと述べています。

バントの場合は第2リードでそこから一歩前に進み、ベースをつなぐライン上に移動します。

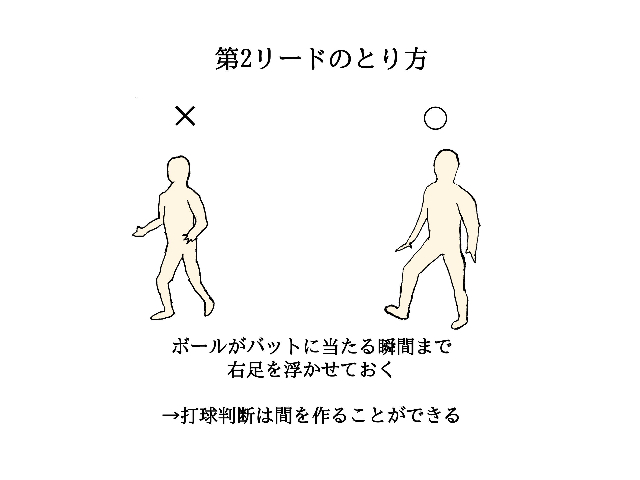

第2リードでの打球判断

ボールがバットに当たる瞬間に右足とよく言われます。

しかしその打球判断はすごく難しいと述べられています。

そのため、ボールがバットに当たる瞬間は右足を浮かせておくとよいとのことです。

そうすることで打球に応じた反応をする時間を作ることができます。

それまでの足の運びは人それぞれでよいでしょう。

また、最大限の第2リードの幅まで早めに到達しておくのも、打球判断をよくするための1つの手段です。

ただしその場合は、進塁する動きの勢いがなくなるのはデメリットになります。

ライナー性の打球判断

プロ野球では、内野のライナー性の打球での飛び出しによるダブルプレーは、試合の流れを大きく変える可能性があり、重いミスとされるそうです。

それを防ぐためには「ライナー性の打球が飛んだら飛び出さない」という訓練が必要です。

内野手ぐらいの高さのライナー性の打球は進塁は1つ進むだけでよいと、チームとして指導する必要があります。

そのランナーの判断を確実にするためにも、ボールがバットに当たる瞬間は右足を浮かすことは有効です。

セカンドランナーのセオリー(3:40〜)

基本的に得点チャンスが広がる「ワンナウト3塁」の形を作るために、2塁のランナーの判断はアウトカウントで変わります。

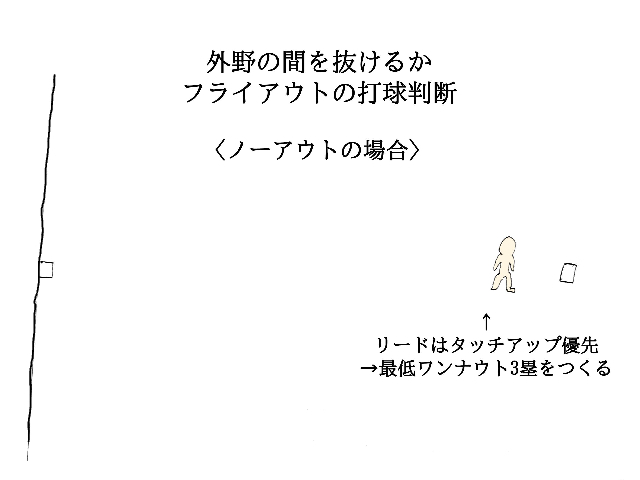

ノーアウトの場合

外野フライか外野の間を抜けるかの打球の判断は、タッチアップを優先します。

つまりランナーの位置取りは、2塁に近い位置になります。

仮に外野がボールを捕れず、ランナーは3塁にしか進めなかったとしてもよしとします。

結果的に「ノーアウト3塁」の形になります。

また、タッチアップで3塁に進塁するできたら、「ワンナウト3塁」の形になります。

どちらも攻撃パターンが多く、守備にはプレッシャーを与えられ、得点のチャンスが広がります。

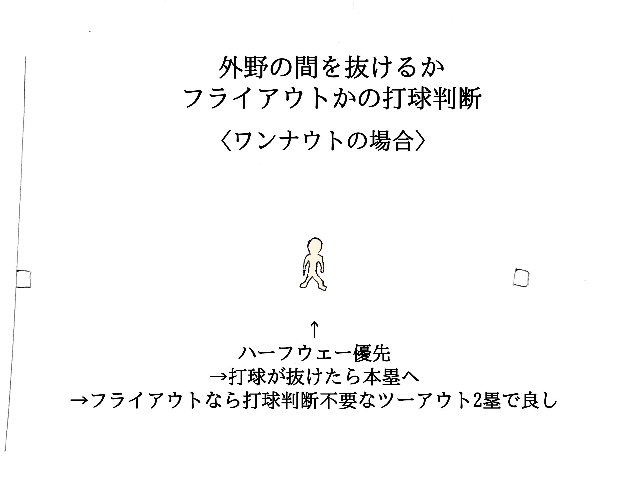

ワンナウトの場合

外野フライか外野の間を抜けるかの打球の判断は、ハーフウェーを優先します。

つまりランナーの位置取りは、3塁と2塁の中間あたりの位置になります。

外野が捕球できなかった場合は、3塁へ進塁ないし、一気に本塁へ進むことができます。

仮に外野が捕球したら、ランナーは2塁に戻り2塁にとどまることになります。

しかしそれはよしとします。

理由としては「ツーアウト2塁もツーアウト3塁も同じ」という考え方になります。

厳密には同じではありませんが、どちらも攻撃パターンは限られます。

そしてツーアウト2塁のランナーは、打者が「打った瞬間」、ツーストライクであれば「振った瞬間」にスタート切ることができます。

走塁時の姿勢(5:15〜)

打球判断をして「行く」と決めるまでは進塁方向に胸を向けないことも重要です。

判断する最後の最後まで胸の向きを正面に残しておくことで、帰塁を含め素早い反応をすることができます。

2塁へ到達するまでの走塁(5:40〜)

一般的に打球がランナーの背面に転がっている場合は、ランナーコーチにゆだねるように指導されます。

しかし宮本氏は、2塁に到達する前に自分で打球を確認し、どれくらいオーバーランするかは自分で判断すべきとしています。

ただし2塁をまわってからは、3塁ランナーコーチをみます。

2塁をまわった時点で野手がファンブルしている可能性があるからです。

その場合は、目で確認するより、ランナーコーチの指示に従う方が素早く進塁することができます。

ライト線の打球に関しても同様に自分で判断するとしています。

事前に確認したライトの守備位置がライト線に寄っていなければ、高い確率で3塁を奪うことが可能です。

この場合も一応、打球の行方を一度確認してから2塁を蹴って3塁へ向かいます。

三盗のコツ(7:05〜)

まず、

・セカンド、ショートの位置を確認する

・相手に警戒されない

ことが前提になります。

あとはピッチャーの投球動作のクセをみつけます。

クセに合わせて投球前にサイドステップでリードを広げておき、投球と同時にスタートします。

例えば、「ピッチャーが目でランナーを確認するのは2回まで」というクセを見抜いているのであれば、2回目の確認の目を切ったタイミングでリードを広げ、投球と同時にスタートを切ります。

サイドステップなしでの三盗は、元々キャッチャーの送球の距離が短いことを考えると、

・よほどピッチャーの投球動作が大きい

・キャッチャーの送球に問題がある

などといったことがない限り、普通はアウトになります。

ピッチャーも三盗されまいとしますので、いつもクセ通りに投球する訳ではありません。

しかしピッチャーも精神的に追い込まれた状況では、そうした元々もっているクセが露呈してきます。

普段からセカンドランナーがいるケースでの相手ピッチャーのクセを見抜いておくことがポイントになります。

また、クセに合わせてサイドステップでリードを広げますが、想定に反して投球し始めない場合は通常のリードに戻ります。

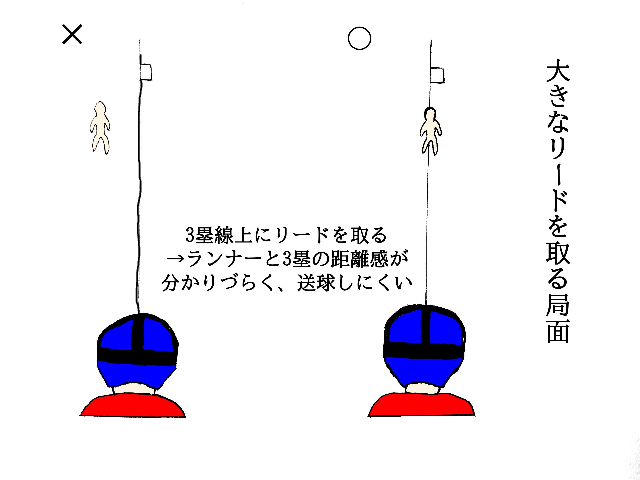

3塁ランナーのリードの仕方(8:15〜)

基本的にはラインの外側にリードを取ります。

一方、3塁線上にリードを取ると、キャッチャーからみてランナーと3塁などの距離感が分かりずらくなり、送球しにくくなります。

少しでも大きくリードを取った方が本塁までの距離を短くでき、早く本塁をおとしいれることができます。

そのため、大きくリードを取る必要がある局面では、第2リードで3塁線上に移動することも1つの手段となります。

例えば、

・スクイズ

・ゴロゴー(打球がゴロであればスタートを切る)

・ギャンブルスタート(ボールがバットに当たった瞬間にスタートを切る)

などの局面では、あらかじめ大きめのリードをファールゾーンに取っておき、第2リードで3塁線上に移動していきます。

スクイズの場合

スクイズの場合は、ランナーのスタートが早すぎると外される可能性があります。

そのため、ピッチャーの前足がついたタイミングでスタートを切ります。

ゴロゴーの場合

ゴロゴーは打球がゴロか否かを判断する必要があります。

そのためのコツとしては、ヘルメットのつばをバットとボールが当たるポイントがギリギリ見える位置まで下げます。

そうすることで、視界に打球が見えたら「スタート」、打球が消えたら「バック」の判断ができます。

ギャンブルスタートの場合

ギャンブルスタートは打球によって判断する必要はありません。

ボールとバットが当たる瞬間にスタートします。

ただし、空振りした場合はすぐに3塁へ戻る必要があります。

バッターが左打ちであった場合は、キャッチャーは素早く3塁へ送球しやすいため、リードは少し小さめにしておきます。

なお外野フライもすぐに3塁に戻り、タッチアップできるようにします。

タッチアップの仕方(11:45〜)

左足をベースにつけて野手が捕球した瞬間にスタートします。

サードが視界を遮るようにポジショニングしてくるときもあります。

その際は足はベースにつけたまま頭の位置だけを変えて外野を目視しし続けます。

レフト線付近の打球は、右足をベースにつけてタッチアップします。

左足をつけてレフト線の打球を目視するのは、右足をつけての目視より体を余計にひねる必要があります。

その分、スタートするまでに余計な時間のロスが生じます。

走塁の心得(12:30〜)

走塁は無難な判断をしていても上手くなりません。

練習試合など試合形式の場面では、失敗を恐れずどんどん積極的な走塁をしていきましょう。

実際にそうして失敗をすることで、アウト、セーフの状況判断ができるようになります。

盗塁だけが先の塁を奪う方法ではありません。

・投球が低かったらスタートを切る体勢を作る

・キャッチャーが少し弾いたらスタートを切る

といった訓練をしておくことも重要です。

打撃や守備ばかりに注目されがちですが、アマチュアであれば走塁をしっかりできるチームはある程度上位にいくことができると思っていると述べています。

おわりに

最後にまとめます。

・駆け抜ける方法

→ベースの手前の真ん中を左足で踏む

→駆け抜けたら右側を確認

→ボールが転がっていたらすぐに2塁へ

→進塁する意思をみせた時点でファールゾーンでもタッチされたらアウト

→進塁する意思がない場合はファールゾーンを駆け抜け堂々と一塁へ戻る

・オーバーラン

→移動ベース:左端を右足で踏む

→固定ベース:手前の側面を右足で踏む

・リード

→自身の最大限の幅を覚えておく

→左足は右足の後ろに運びながらリードを取る

→1塁ベースの左端の線上にリードを取る

→牽制での帰塁は、ベースの左端を右手で直接タッチできるよう地面に平行に飛ぶ

→ピッチャーがセットポジションに入る前にはリードを取っておく

・盗塁

→クセを見抜くまでは全体像をみる

→クセが分かればそこに焦点を合わせる

→走ったら数歩でバッターのスウィングを確認

・リードの位置取り

→ノーアウトとワンワウト:2塁と3塁を結ぶ線から一歩後方のライン

→バントの場合は第2リードで一歩前に出る

→ツーアウトはそこからまた一歩後方のライン

・第2リードのコツ

①打球が当たる瞬間は右足を浮かしておく

②早めに第2リードは完了しておく

③判断するまで胸は正面を向けておく

→打球に応じた反応をする時間を作る

④ライナー性の打球は飛び出さない

・外野を抜けるか外野フライかの打球判断

ノーアウト:タッチアップ優先

→ノーアウト3塁orワンナウト3塁を作ることを優先

ワンナウト:ハーフウェイ

→取りそこねたら一気に本塁へ。捕球したら帰塁

→ツーアウト2塁もツーアウト3塁も同じと考える

・2塁へ到達するまでの走塁

→リードを取る前に外野のポジションを確認

→打球をみて2塁を「回る」か「とどまるか」自分で判断

→2塁を蹴った時点で3塁ランナーコーチを確認

→オーバーランでも野手がファンブルし、2塁を回れる可能性がある

・三盗のコツ

①ショートとセカンドの位置の確認

②相手に警戒されない

③投手のクセを認識する

④クセに合わせて投球前にサイドステップでリードを広げ、投球と同時にスタート

・リード

→基本的にラインの外側にリード

→大きくリードを取る局面では、第2リードで3塁線上に移動

→キャッチャーから距離感がつかみずらく送球しずらくなる

・大きくリードを取る局面

①スクイズ→ピッチャーの前足がついたタイミングでスタート

②ゴロゴー

→ヘルメットのつばをバットとボールが当たるポイントまで下げる

→視界に打球が見えたら「スタート」、打球が消えたら「バック」

③ギャンブルスタート

→ボールとバットが当たる瞬間にスタート

→空振りした場合はすぐに3塁へ戻る

→バッターが左打ちの場合はリードは少し小さめに

・無難な判断→上達しない

→失敗を恐れずどんどん積極的な走塁を

→失敗をすることで、アウト、セーフの状況判断ができるようになる

→投球が低かったらスタートを切る体勢を作る

→キャッチャーが少し弾いたらスタートを切る

いかがでしたか?

いずれにしても一定のレベルのプレイヤーからしたら、基本的な走塁の技術なのかもしれません。

しかし、筆者はこうした技術の指導を指導者から受けたことはありません。

所属するチーム次第で体得できる技術が変わるのは昔の話です。

実績は間違いないプロ野球選手からこうした走塁のノウハウがネットにある現代。

活用しない手はありませんよね。

ぜひ今回の走塁の技術を身につけた上で、高いレベルでのステージを目指していきましょう。

単純に走力を高めたい方はこちらの記事をどうぞ。

バントの技術を高めたい方は下の記事をチェック!

投手であれば下の記事をどうぞ。

内野手であれば下の記事をどうぞ。

今回の記事が読者の健全なスポーツ生活の一助になれば幸いです。

・ベースを踏む位置

・駆け抜け方

・オーバーラン

・リードの取り方

・盗塁の仕方