野球を楽しくプレイしたい。

でも、肩が痛くて投げられない、楽しくない…。

そんな悩みを経験したことがある人は少なくないはずです。

野球における肩の痛みの原因とその治療、復帰までの流れについて知ることは、痛みを予防し、楽しく野球を続ける助けになります。

ただし、野球の肩の痛みといっても「大人」と「子ども」で一括りにしてはいけません。

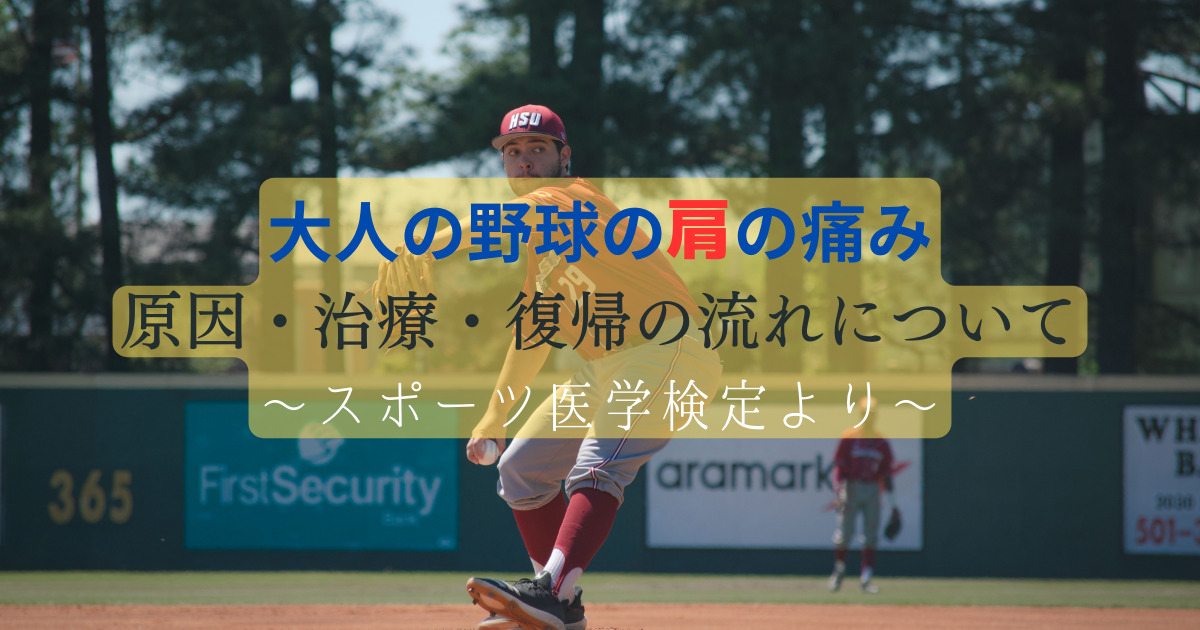

今回は「大人」の野球の肩の痛みについて、スポーツ医学検定1級公式テキストより述べていきます。

大人の野球の肩の痛みについて

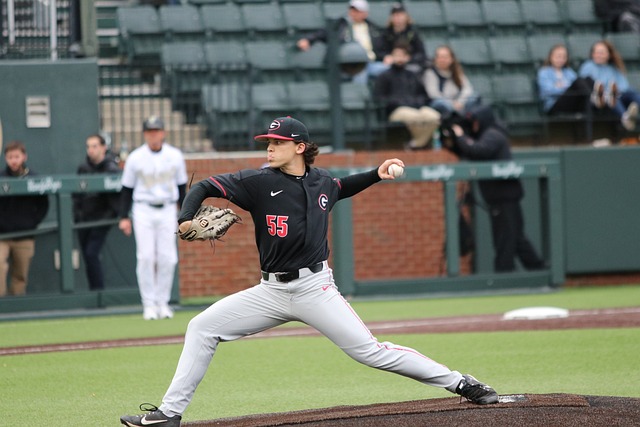

投球動作は速く、正確に、遠くにボールを投擲する高速運動である。

これは肩関節のみでは達成できず、下肢から体幹・肩甲帯・肩・肘・手指へと連なる運動連鎖によりボールを加速させることが可能となる。

下肢や体幹の疲労や故障は肩甲帯機能を低下させ、乱れた投球フォームは身体機能に異常を及ぼす。

不良フォームから繰り返す投球負荷を受けた肩や肘関節内に器質的損傷が生じる。

身体機能異常の発見・修正により許容範囲のフォームに導くことが大切だが、それでも痛みが残存すれば、損傷した組織に対するアプローチが必要となる。

大人の野球の肩の痛みの受傷機転・予防

成人の場合は特定の1球で急性発症することはまれである。

投球が全身運動であるため、下半身や体幹のさまざまな問題点が障害の間接的原因になる。

痛みなく投球できている時期でも、身体にわずかな変化がないかを見逃さないことが予防に大切である。

特に肩関節の後方拘縮は、投球時に振り下ろした上肢の減速動作時の筋群(棘下筋、小円筋、広背筋、上腕三頭筋など)の遠心性収縮により生じる。

牽引による腱板損傷やその支配神経である肩甲上神経麻痺により筋萎縮を生じることもある。

ゼリー状の物質が詰まった腫瘤であるガングリオンが肩甲上神経を圧迫し、棘下筋の筋萎縮を生じることもある。

後方拘縮も含めた肩甲帯柔軟性の評価法として肩の内旋可動域や複合テスト(CAT:Combined abduction test、HFT:Horizontal flexion test)があり、選手のメディカルチェックに有用である。

大人の野球の肩の痛みの症状

肩関節の後方拘縮は肩の内旋や外転の可動域低下を招き、投球フォームの乱れにつながる。

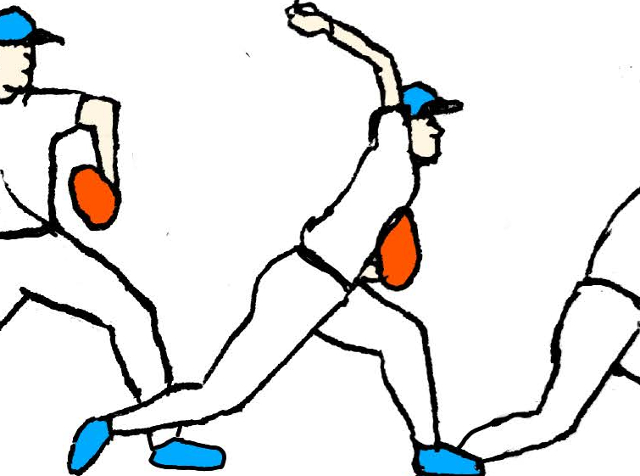

特に後期コッキング期から加速動作が不良となり、見かけ上、肘下がりのフォームから肩の水平伸展が強くなる。

すると、肩関節内の腱板と関節唇の衝突であるインターナルインピンジメントを生じ、この段階では強い投球は不可能となる。

胸郭拡大が不足し、肩甲骨が後傾しなくなることも肩関節外旋を強要し、インターナルインピンジメントを誘発する。

フォロースルーの減速期における上腕三頭筋の牽引が原因で関節窩後方に骨棘(Bennett骨棘)を生じることもある。

それが過剰に大きくなった場合や、不安定な骨片になるとフォロースルー時の肩後方痛の原因となる。

大人の野球の肩の痛みの検査・診断

「投球動作のどの相で肩のどの部位に痛みを感じるか」

「どのくらいの強度、距離のボールで痛みが出現するか」

を丹念に聴取する。

立位かつ上半身は裸にして、肩甲帯機能(柔軟性、肩甲骨の位置と肩外旋外転出力時の安定性、筋萎縮の有無)を評価する。

肩甲帯の機能として、

・肩甲骨が胸郭をスムースに動くか

・体幹に対して固定できるか

・肩甲骨が上腕骨に対してうまく追従できるか

ということが重要となる。

次に肩甲上腕関節単独の可動域や腱板筋力、関節唇損傷の有無などを理学所見から推察する。

画像所見では、X線検査でのゼロポジション撮影(両手をバンザイした肢位)で、上腕骨と関節窩の位置関係がほぼ一直線上ないし非投球側との差が少ないことが望ましい。

超音波検査では腱板や関節唇の損傷について評価する。

関節唇や腱板関節内の精査には関節造影MRI検査、Bennett病変など骨性病変の評価にはCT検査が有用であり、状態に応じて複数の検査が組み合わせて行われる。

大人の野球の肩の痛みの治療・復帰の流れ

保存療法として、身体機能を改善させるためのアスレティックリハビリテーションが行われる。

身体機能が改善すれば、少なくとも診察室内の理学所見やシャドーピッチングでの痛みの改善を確認できる。

その後段階的にネットスロー、10mからの投球再開を許可する。

15m、塁間、塁間対角線(1−3塁間)、40mまではリハビリテーション段階と捉える。

ここまで問題なければ、投手はマウンドからの投球と野手は全体練習復帰を行う。

投球強度や投球数、投球間隔(休養日)に対しての配慮も必要である。

関節内のインピンジメントが痛みの残る原因と推察されれば、診断と治療を兼ねて関節内注射(局所麻酔薬にステロイドやヒアルロン酸を適宜混ぜる)を行う。

保存療法後も頑固に痛みが続く場合は、関節鏡によるクリーニングや修復術を検討する。

いずれの手術でも復帰に3〜6ヶ月は最低でも要すること、身体機能とフォームの修正に最終的に結び付けなければ手術をしたからと言って痛みが完全に消失する訳ではない。

投球障害肩では腱板が関節面で不全断裂を生じていることもあるが、手術の際にクリーニングを行うか、修復術を行うかのコンセンサスはまだ得られていない。

おわりに

最後にまとめます。

・投球動作は速く、正確に、遠くにボールを投擲する高速運動

→肩関節のみでは達成不可

・下肢から体幹・肩甲帯・肩・肘・手指へと連なる運動連鎖

→ボールの加速が可能に

・下肢や体幹の疲労や故障

→肩甲帯機能の低下へ

・乱れた投球フォーム

→身体機能の異常へ

・不良フォームから繰り返す投球

→負荷を受けた肩や肘関節内に器質的損傷へ

・身体機能異常の発見・修正により許容範囲のフォームに導くことが大切

→それでも痛みが残存すれば、損傷した組織に対するアプローチが必要

・成人→「特定の1球」での急性発症はまれ

・投球は全身運動

→下半身や体幹の問題点が障害の間接的原因に

・身体にわずかな変化がないかを見逃さないことが予防に

→筋萎縮の有無

→肩甲帯柔軟性の評価法として肩の内旋可動域や複合テスト

(CAT:Combined abduction test、HFT:Horizontal flexion test)

・肩関節の後方拘縮→肩の内旋や外転の可動域低下→投球フォームの乱れ

・後期コッキング期から加速動作が不良

→見かけ上、肘下がりのフォーム

→肩の水平伸展が増強

→肩関節内の腱板と関節唇の衝突(インターナルインピンジメント)

→強い投球は不可能となる

・胸郭拡大が不足

→肩甲骨の後傾(−)

→肩関節外旋の強要

→インターナルインピンジメントの誘発

・フォロースルーの減速期における上腕三頭筋の牽引

→関節窩後方に骨棘(Bennett骨棘)

→過剰に大きいor不安定な骨片

→フォロースルー時の肩の後方の痛み

・聴診

→投球動作のどの相で肩のどの部位に痛みを感じるか

→どのくらいの強度、距離のボールで痛みが出現するか

・視診

→立位かつ上半身は裸にして、肩甲帯機能(柔軟性、肩甲骨の位置と肩外旋外転出力時の安定性、筋萎縮の有無)を評価

・肩甲帯の機能として

①肩甲骨が胸郭をスムースに動くか

②体幹に対して固定できるか

③肩甲骨が上腕骨に対してうまく追従できるか

が重要

・理学所見

①肩甲上腕関節単独の可動域

②腱板筋力

③関節唇損傷の有無

などを推察

・画像所見

①X線検査でのゼロポジション撮影(両手をバンザイした肢位)

→上腕骨と関節窩の位置関係がほぼ一直線上ないし非投球側との差の有無の確認

②超音波検査

→腱板や関節唇の損傷について評価

③関節造影MRI検査

→関節唇や腱板関節内の精査

④CT検査

→Bennett病変など骨性病変の評価

・状態に応じて複数の検査を組み合わせる

・保存療法

→身体機能を改善させるためのアスレティックリハビリテーション

①身体機能の改善

②診察室内の理学所見やシャドーピッチングでの痛みの改善を確認

③その後段階的なネットスロー、10mからの投球再開を許可

④15m、塁間、塁間対角線(1−3塁間)、40m

→リハビリテーション段階と捉える

⑤問題なし

→投手はマウンドからの投球

→野手は全体練習復帰

・投球強度や投球数、投球間隔(休養日)に対しての配慮も必要

・関節内のインピンジメントが痛みの残る原因と推察

→診断と治療を兼ねて関節内注射

・保存療法後も頑固に痛みが続く

→関節鏡によるクリーニングや修復術を検討

・いずれの手術でも復帰に3〜6ヶ月は最低でも要する

※身体機能とフォームの修正に最終的に結び付けなければ手術をしたからと言って痛みが完全に消失する訳ではない

以上、

スポーツ医学検定 公式テキスト 1級 [ 一般社団法人日本スポーツ医学検定機構 ]の「投球障害肩(成人)」からの引用でした。

なおスポーツ医学検定についての詳細は公式サイトをご覧ください。

読者の親子で健康で楽しいスポーツの一助になれば幸いです。

では。

・後期コッキング期から加速動作が不良

→見かけ上、肘下がりのフォーム

→肩の水平伸展が増強

→肩関節内の腱板と関節唇の衝突(インターナルインピンジメント)

→強い投球は不可能となる