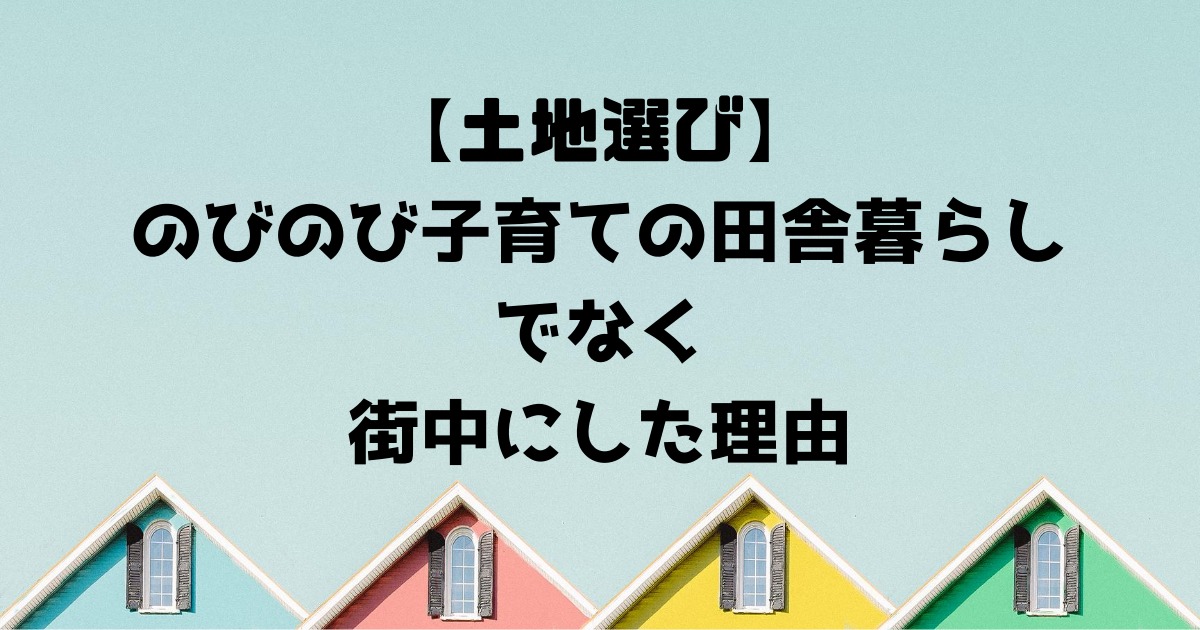

新居を建てる際の大きな悩みの一つ、土地選び。

限られた予算の中で、比較的地価の安い田舎や郊外の広い土地でのびのび暮らすのか…。

はたまた、地価の高い市街地や住宅街の便利をとって狭い土地にするのか…。

その理由は、普段病院で作業療法士として働きながら、

長期的なビジョンで「田舎に住むことのデメリット」を感じたからでした…。

この記事では、

・少子高齢化社会の田舎の福祉サービスの現状

・人口数と公的・民間サービスの関係

について、体験談を通してご紹介していきます。

2分ほどで読めますし、社会的な視点で土地選びができる記事になっていますので、ぜひご一読を。

仕事での少子高齢化の実情体験

作業療法士という仕事のご紹介

作業療法士という仕事の流れですが、

①病気やケガで、本来の家での暮らしが出来ず困っている患者さんを担当

②本来の暮らしに必要な「動きや活動」を取り戻すべく病院でリハビリテーションを行う

③その「動きや活動」が、実際の自宅や地域で行えるのか訪問しチェック

④その際、退院後も介護保険などの行政サービスの支援が必要な場合は、そうした事業所と調整

という流れがあります。

今回は③と④の中で経験したことをもとに述べていきます。

足に重い障がいを持った患者さんを担当

とある60代の入院患者さんを担当しました。

その方は仕事を定年退職後、不摂生がたたり、足に重い障がいが出ました。

懸命なリハビリテーションの結果、

・歩行補助具をつけて病院の内外を歩くことができる

・病院の日常生活の動きや活動が手伝いなしでできる

まで至りました。

しかし、俗に言うバリアフリーでない日本家屋にお住まいでした。

段差のないバリアフリーな病院では、問題なく生活できた

↓

いざ自宅に帰ると上手く行かない

ということはよくあります。

しかも、同居家族は高齢両親のみ。

足の障がいはずっと残る。

自宅のバリアフリー化や行政サービスによる支援が必要と思われました。

そのため前もってお住まいの田舎の自治体に介護保険の申請を行っていました。

介護保険では、自宅で生活する利用者の自宅環境のバリアフリー化のため、「住宅改修」や「福祉用具」にかかる費用が基準額内であれば1割で済むサービスがあります。

しかし、「申請できていない」という話がなぜか上がっていました。

とにかく、自宅での動きや活動が出来るのかと、今後のサービス調整のため、

両親・お住まいの自治体の福祉サービスの担当者、立ち合いのもと、患者さん・病院の社会福祉士と一緒にご自宅を訪問しました。

お住まいの過疎地域のお宅に訪問

病院からお住まいのお宅まで、1時間以上かけて移動し到着。

挨拶を済まし、一通り、自宅内での動きや活動を実際にしてもらいました。

「こうした住宅改修や福祉用具があると良いですね」とみんなで話していきます。

そして、一息ついたところで今後についての話し合いが始まりました。

介護保険が通らない…?

自治体の福祉担当者の方から、病院での生活状況を聞かれます。

病院内での生活はお一人で問題なく出来ます。

その後のやり取りも、生活は自立した方であるという確認が続きます。

段々、介護保険を申請しない方向に持って行こうとしている意図を感じざる得ませんでした。

話し合いの結論を言うと、

・過疎地域である自治体の財政は良くなく、介護保険は申請しても通らない

・出来れば知り合いや家族で福祉用具は用意してもらいたい

・可能なら就労して欲しい

という話に…。

まさに、寝耳に水といった感じでした。

介護保険は、「介護度」という段階分けを、対象者が一日どれだけ介護を要するか時間で算出します。

そのため、動きや活動が問題なく、介護が必要でないと判断されると「対象外」となることもあります。

県庁所在地での介護保険申請の肌感覚

私が働く病院は県庁所在地にあります。

今までは、県庁所在地に介護保険の申請をすることが多く、障がいが残る方は生活の自立度が多少高くても、介護保険は通る感覚がありました。

それにより、住宅改修や福祉用具といったサービスで、自宅環境を整え、自宅で生活する上での障がいを軽くすることができていました。

今回のケースのような、申請の段階で「厳しい」と感じたやり取りは初めての経験でした。

人口が多い自治体と少ない自治体

結局この差を生む要因は、「人口が多く税収がある自治体」なのか、それとも「人口が少なく税収も少ない自治体」なのかという分析ができます。

ヒトの障がいの程度や、国が定める介護度の基準は変わらないはず。

なのに、住む自治体によって受けられるサービスが変わってしまう…。

これが、少子高齢化社会の日本の現状か…。

データで読む少子高齢化

ここでちょっと視点を変えます。

今までは実体験から、住む自治体の財政により受けられる福祉サービスに差が出るかも…というお話しでした。

ここからは、その他のサービスについても差が出るよ…というお話しです。

国土交通政策研究所の発表

数年前に新聞の一面にもなった衝撃の発表で、ご存知の方もいると思います。

「2040年には全国869の市町村が「消滅可能性都市」に該当。うち、523市町村は人口が1万人未満となり、消滅の可能性がさらに高い。」

https://www.mlit.go.jp/pri/kouenkai/syousai/pdf/b-141105_2.pdf

日本の人口減少待ったなしの中、市町村によっては消滅するかもしれない…。

何と恐ろしい発表でしょうか…。

内閣府の白書「地域の経済2016ー人口減少問題の克服ー」

ここでは、ザックリ言うと「人口が少ないと民間・公的なサービスは成り立たないよ」というデータが発表されています。

「日常生活を営む上で、我々は多くのサービスを購入しているが、小売店にせよ理髪店にせよ、ある程度の顧客数が見込める場所にしか出店を維持できない。」

https://www5.cao.go.jp/j-j/cr/cr16/chr16_02-03.html

以下の表は、具体的な店舗が存在できる最低人口数が算出されています。

| 存在する確率50% | 存在する確率80% | |

| 食料品小売店 | 500人 | 500人 |

| 飲食店 | 500人 | 500人 |

| 郵便局 | 500人 | 500人 |

| 診療所 | 500人 | 500人 |

| 書店 | 1500人 | 2500人 |

| 学習塾 | 5500人 | 6500人 |

| 一般病院 | 5500人 | 27500人 |

| 銀行 | 6500人 | 9500人 |

| 救急病院 | 17500人 | 37500人 |

| ハンバーガー店 | 32500人 | 52500人 |

| ショッピングセンター | 77500人 | 92500人 |

| 映画館 | 87500人 | 175000人 |

| 大学 | 125000人 | 175000人 |

| 百貨店 | 275000人 | 275000人 |

最低限の生活の基盤となる食料品店や郵便局、診療所は少なくても大丈夫なようです。

しかし、病院やショッピングセンター、映画館などはある程度の人口が維持されないとサービスの幅は狭まるようです。

我が家はマックのハッピーセットのお世話になることが多く、ハンバーガー店は必須です。笑

もちろん、白書を読むと過疎化が進んでも、工夫次第で改善した自治体もあるようです。

しかし、人口が減少していくことは間違いない日本…。

人口減少が少ないと予想される自治体の方が、利便性は維持される可能性は高いようです。

土地選びにおける私の判断

私も土地探しの当初は、子どもも小さいし、「田舎の広い土地が伸び伸びできて良いかな~」と考えていました。

田舎暮らしのメリットはたくさんあると思います。

しかし、35年で住宅ローンを組むのが相場の現在、普通に行くと払い終わりは70歳前後になります。

ただでさえ、気力・体力が弱ると予想される年齢…。

今回の経験や社会的な動向をデータで先読みした結果、街中を離れ郊外や田舎に家を持つことは、想像以上の様々なデメリットが起こり得る…。

そう考え、徒歩数分の距離に色んなお店がある場所に、最低限の広さの土地を手に入れたのでした。

田舎でしかできないことは、休みの日にキャンプにでも行って経験すれば良し!

そう発想の転換をして、無理くり己を納得させています。笑

おわりに

いかがでしたか?

最後にまとめます。

・現状で既に、自治体の財政の格差によって、受けられる公的サービスの差が生まれている

・今後、日本は人口減少が進み、自治体の財政格差は広がっていく

・人口が少ないと公的・私的サービスともに成立しない分野がある

結局、土地選びの判断基準は人それぞれの価値観だとは思います。

私の場合は、長期ビジョンでの判断が優位になったと言えます。

ちなみに、土地を買うには一定の知識や勇気が必要だと感じています。

私の場合は、土地やマイホームを手にするまでに、

・必要な知識の提供

・土地探し

・我が家の優先度にあった住宅会社数社の提示

・住宅会社や不動産会社との仲介

など、ほぼ無料でサポートしてくれる第三者的な仲介業者さんを介して行いました。

不動産や住宅会社の間を取り持ち、無料で色々とアドバイスをしてくれました。

以下のリンクは、そうしたサービスを提供している会社さんですので、参考にされてみてはいかがでしょうか?

こちら↓は東京の会社さんで、東京でお探しの方におススメです。

こちら↓は、3分で申込できる注文住宅の見積一括依頼サイト。

オンライン上で注文住宅の費用や条件を簡単に比較できます。

こちら↓は東京以外にもなんと全国114箇所に拠点のある会社さんです。

以下は、我が家が家を買うまでの経緯を面白可笑しく書いた記事です。

最後までお読みいただきありがとうございました。

皆さんの土地選びの判断基準の参考になれば幸いです。

では。

我が家は悩み抜いた末、後者の便利だけど狭い街中を選びました。