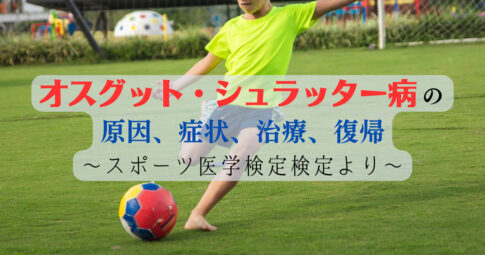

わりと身近な怪我、足首の捻挫。

骨折などより軽症の怪我と考えられがちですが…。

捻挫は「靭帯損傷」であり、骨折より治癒の期間は長くかかると言われています。

その間に負荷のかけ方、復帰のタイミングを間違えると、捻挫を繰り返すだけでなく、不安定な足首になり日常生活に支障を来たす可能性が…。

今回、スポーツ医学検定公式テキスト1級よりその原因や症状、診断、治療、復帰の流れ、リハビリについてご紹介していきます。

足首の捻挫|足関節靭帯損傷とは

足関節捻挫は最も頻度が高いスポーツ外傷の1つである。

早期の正確な診断、初期の的確な治療がされない場合、足関節に不安定性が残存し、捻挫を反復するようになる。

受傷時のRICE処置および適切な固定、競技復帰までのリハビリテーションが重要である。

また、腫脹がある場合や歩行が困難な場合は、靭帯損傷・骨折を疑い、X線検査のみでなく、超音波検査やMRI検査も検討する。

足首の捻挫|足関節靭帯損傷の受傷機転

足関節捻挫はジャンプの着地や切り返し、ダッシュからの急激なストップで受傷することが多い。

バスケットボールなどでは人の足に乗った際に受傷することもある。

足関節が内がえしとなる内反捻挫と、外がえしとなる外反捻挫があり、ほとんどのケースは内反捻挫である。

受傷頻度の高いスポーツ種目は、バスケット、バレーボール、ハンドボール、サッカー、ラグビーなどである。

バレーボールではネット際のプレーで相手や味方の足に着地して受傷するケースも多い。

足首の捻挫|足関節靭帯損傷の予防

下肢の受傷予防として、FIFA(国際サッカー連盟)がFIFA11+などの受傷予防プログラムを提唱している。

捻挫を反復させないためには、適切な受傷時の対応(足関節装具を装着)と回復後の神経筋トレーニングなどのリハビリを行うことが重要である。

足首の捻挫|足関節靭帯損傷の症状

内反捻挫では足関節の外側に、外反捻挫では内側に痛み、腫れ、発赤を伴う。

腫れは損傷した靭帯の出血や炎症により生じ、重症例では内反捻挫でも内側が腫れることがある。

痛みや腫れが強い場合、立位や歩行が困難となり、可動域も制限される。

捻挫を繰り返していると足関節の不安定性や引っかかり感が出現することもあるが、不安定感は受傷後の筋力低下やバランス不良などが原因のことも多い。

最も多い外側靭帯損傷では前距腓靭帯が損傷するが、重症例では踵腓靭帯も損傷し、不安定性は強くなる。

足首の捻挫|足関節靭帯損傷の検査・診断

足関節を捻挫した場合、現場で靭帯損傷と骨折を正確に判別するのは難しい。

そのため、立位や歩行が困難な場合や骨に沿って圧痛がある場合、腫れの程度がひどい場合には、X線検査を行う必要がある。

靭帯や腱などの軟部組織の評価には超音波検査やMRI検査が優れており、足関節の外側の痛みでは前距腓靭帯、踵腓靭帯、前下脛腓靭帯のほか腓骨筋腱が、内側の痛みでは三角靭帯を構成する前・後脛距靭帯、脛踵靭帯、脛舟靭帯が評価される。

不安定性は徒手的な前方引き出しテストや、内がえしのストレスをかけた状態でのX線検査や超音波検査により評価される。

足関節周囲の骨折には第5中足骨基部骨折、外果骨折、内果骨折、後果骨折、舟状骨骨折などがあり、詳細な評価にはCT検査が有用である。

成長期に足関節捻挫を起こした場合、靭帯実質部での損傷ではなく、骨軟骨付着部の剥離骨折を生じていることがあり、X線検査で描出されないことがある。

足首の捻挫|足関節靭帯損傷の治療・復帰の流れ

まず、現場でのRICE処置が重要であり、その後の治療や治療期間は重症度によって異なる。

急性期の足関節靭帯損傷では手術治療と保存療法の予後に差はないとする報告が多く、保存療法が選択されることが多い。

また、従来はギブス固定と免荷で数週間の完全安静をとることが推奨されていた。

しかし、近年は足関節装具へ早期に変更し、保護下に荷重させることが治癒促進の点からも推奨されている。

靭帯は炎症期が終わる受傷4〜12週間までの間に修復され、その後リモデリングを繰り返し、約6〜12ヶ月で靭帯強度が高まるとされている。

それ以前のスポーツ復帰に際しては、足関節装具やテーピングでのサポートが推奨される。

損傷した組織が自然に修復するのを待ちつつ、受傷後に生じる関節可動域制限、筋力低下、神経筋機能不全、バランス能力低下、固有感覚低下を改善させ、スポーツ復帰後の再受傷リスクを低減させることが大切である。

機能改善に伴い負荷強度を上げ、復帰に必要な動作を取り入れたトレーニングも行う。

また捻挫を繰り返し、不安定性が残存している場合、靭帯再建術が行われる。

ハムストリング腱を用いた再建術のほか、瘢痕部を切除して健常部断端と縫合する前進術や伸筋腱支帯を引き寄せるなどの補強術が行われることもある。

脛腓靭帯が損傷し、遠位の脛骨と腓骨が大きく離開した場合や三角靭帯損傷を伴う場合、腓骨と脛骨を引き寄せるようにスクリューを挿入する手術が行われることがある。

遠位脛腓関節が単独で離開する頻度は少なく、足関節の骨折に伴って受傷することが多い。

手術を行った場合も術後のリハビリが極めて重要である。

足首の捻挫|足関節靭帯損傷のアスレティックリハビリテーション

足関節捻挫後、主要な靭帯(前距腓靭帯、三角靱帯など)が損傷している場合は、痛みや腫れが強いことが多い。

患部の治癒促進と保護のため、受傷後48時間は松葉杖を使用して体重をかけないようにする。

患部の腫脹をできるだけ最小限に留めるため、受傷直後からRICE処置(テーピングなどによる圧迫固定と挙上)徹底する。

受傷後2〜3日(亜急性期)から、炎症症状が軽減したことを確認した上で、足関節機能回復を目的としたトレーニングを開始する。

トレーニングを実施する際には、傷めた靭帯にストレスが加わらないように注意する。

まずは、チューブを使用した非荷重でのトレーニングから開始する。

足底屈運動の際には、足部の内がえし運動が生じないように注意する。

受傷後の荷重量低下や、痛みや運動に対する怖さから、足関節以外に筋力低下が生じる。

足部のトレーニングと同時に、股関節や膝関節に対しても、体重をかけずに実施できるトレーニングを行う。

亜急性期以降では、荷重量を次第に増加させた姿勢でトレーニングを行う。

回復段階に応じて、不安定板やエアクッションを使用したバランストレーニングを行う。

おわりに

最後にまとめます。

・ジャンプの着地や切り返し、ダッシュからの急激なストップ

・人の足に乗った際に受傷することも

・足関節が内がえしとなる内反捻挫と、外がえしとなる外反捻挫がある

→ほとんどのケースは内反捻挫

・頻度の高い種目:バスケット、バレーボール、ハンドボール、サッカー、ラグビーなど

・FIFA(国際サッカー連盟)がFIFA11+などの受傷予防プログラムを提唱している

・捻挫を反復させないためには、適切な受傷時の対応(足関節装具を装着)とリハビリを行うことが重要である。

・内反捻挫は足関節の外側、外反捻挫では内側に痛み、腫れ、発赤

・腫れ:損傷した靭帯の出血や炎症により生じる

・重症例では内反捻挫でも内側が腫れることも

・痛みや腫れが強い場合:立位や歩行の困難さ、可動域制限

・捻挫を繰り返していると足関節の不安定性や引っかかり感が出現する

・足関節を捻挫した場合、現場で靭帯損傷と骨折を正確に判別するのは難しい

・立位や歩行の困難(+)、骨に沿って圧痛(+)、腫れがひどい場合

→X線検査

・靭帯や腱などの軟部組織の評価には超音波検査やMRI検査が優れている

・不安定性は徒手的な前方引き出しテストや、内がえしのストレスをかけた状態でのX線検査や超音波検査により評価

・足関節周囲の骨折には第5中足骨基部骨折、外果骨折、内果骨折、後果骨折、舟状骨骨折など

→詳細な評価にはCT検査が有用

・成長期の足関節捻挫:靭帯の損傷ではなく、骨軟骨付着部の剥離骨折も

→その場合、X線検査で描出されない

・現場でのRICE処置が重要

→その後の治療や治療期間は重症度によって異なる

・急性期では手術治療と保存療法の予後に差はないとする報告が多い

→保存療法が選択されることが多い

・従来はギブス固定と免荷で数週間の完全安静が推奨

→近年は足関節装具へ早期に変更し、保護下の荷重が推奨

・靭帯は炎症期が終わる受傷4〜12週間までの間に修復。その後リモデリングを繰り返し、約6〜12ヶ月で靭帯強度が高まる

→それ以前のスポーツ復帰は、足関節装具やテーピングでのサポートが推奨

・損傷した組織が自然に修復するのを待ちつつ、受傷後に生じる関節可動域制限、筋力低下、神経筋機能不全、バランス能力低下、固有感覚低下を改善させる

→スポーツ復帰後の再受傷リスクの低減が大切

・機能改善に伴い負荷強度を上げ、復帰に必要な動作を取り入れたトレーニングも

・捻挫を繰り返し、不安定性が残存している場合:靭帯再建術

→ハムストリング腱を用いた再建術のほか、瘢痕部を切除して健常部断端と縫合する前進術や伸筋腱支帯を引き寄せるなどの補強術

・脛腓靭帯が損傷し、遠位の脛骨と腓骨が大きく離開した場合や三角靭帯損傷を伴う場合

→腓骨と脛骨を引き寄せるようにスクリュー挿入の手術が行われることも

→遠位脛腓関節単独の離開する頻度は少なく、足関節骨折に伴っての受傷が多い

・手術を行った場合も術後のリハビリが極めて重要

・受傷後48時間:患部の治癒促進と保護のため松葉杖使用にて免荷

・受傷直後:腫脹を最小限に留めるためRICE処置(テーピングなどによる圧迫固定と挙上)を徹底

・受傷後2〜3日(亜急性期):炎症症状の軽減を確認上、トレーニングを開始

→傷めた靭帯にストレスが加わらないように注意

・チューブを使用した非荷重でのトレーニングから開始

→足底屈運動の際には、足部の内がえし運動が生じないように注意

・受傷後の荷重量低下や、痛みや運動に対する怖さ

→足関節以外にも筋力低下(+)

・足部のトレーニングと同時に、股関節や膝へも、非荷重トレーニングを行う

・亜急性期以降では、荷重量を次第に増加させた姿勢でトレーニングを行う

・回復段階に応じて、不安定板やエアクッションを使用したバランストレーニングを行う

以上、

スポーツ医学検定 公式テキスト 1級 [ 一般社団法人日本スポーツ医学検定機構 ]の「足関節靭帯損傷」からの引用でした。

なおスポーツ医学検定についての詳細は公式サイトをご覧ください。

読者の健康で楽しいスポーツの一助になれば幸いです。

では。

・最も頻度が高いスポーツ外傷の1つ。

・早期の正確な診断、初期の的確な治療が必要

→足関節に不安定性が残存し、捻挫を反復するように

・受傷時のRICE処置および適切な固定、競技復帰までのリハビリテーションが重要

・腫脹がある場合や歩行が困難な場合

→靭帯損傷・骨折を疑い、X線検査のみでなく、超音波検査やMRI検査も検討